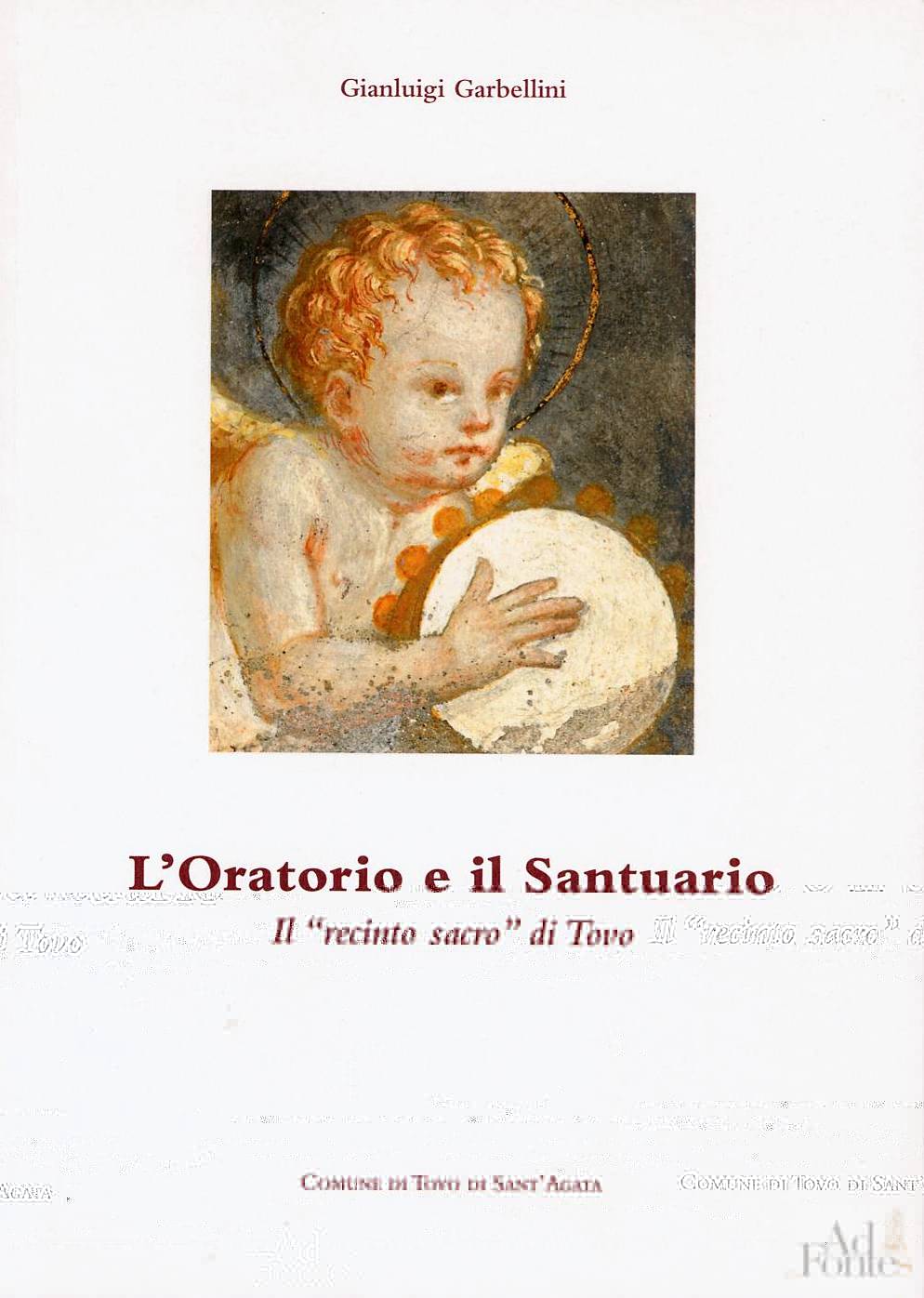

L’Oratorio e il Santuario. Il "recinto sacro" di Tovo.

|

Giuanluigi Garbellini Comune di Tovo Sant’Agata 2007. |

|

Ad Fontes ben volentieri presenta questo ulteriore segno della vivacità culturale di un esiguo lembo

di terra valtellinese, che mostra tanto amore alla sua identità ciivico–religiosa e tenace attaccamento

alla sua tradizione., come testimonia, nella introduzione al volume, il sindaco G. Pruneri.

Un lavoro che si trova affiancato ad altre precedenti iniziative, tese ad evidenziare valori locali e a trasmetterne

memorie storiche. Invero l’impegno di animazione si manifesta, nella comunità di Tovo, in più

settori e la sua densità esemplare si risolve anche in potenziale pedagogico e formativo dei cittadini,

particolarmente dei più giovani. (Si veda al proposito –nella sezione

Esperienze del nostro sito Ad Fontes– la documentazione degli esiti del recente

laboratorio scolastico).

L’apprezzamento per questo ‘stile’ è doveroso, anche come servizio reso a

tutta la comunità valligiana.

Ho così evocato il contesto entro il quale si colloca il bel lavoro editoriale affidato a Gianluigi Garbellini (testi), a Federico Pollini (fotografie) ed a Francesca Bormetti (redazione). Freschissima di stampa, l’opera sul "recito sacro di Tovo" si presenta piccola di mole (pp. 112), ma ciò non osta alla sua valutazione come prodotto di grande interesse: per la densità narrativa, per la ricchezza figurativa e per l’eleganza editoriale. Si segnala che la cura grafica e la stampa sono della tipografia Bettini di Sondrio.

Questa presentazione è volutamente breve: non è il caso di moltiplicare parole per una realtà

che spicca da sola, carica di intrinseca eloquenza. Ogni lettore avrà la sorpresa di scoprire e gustare

pagine che, oltre ad offrire densità di contenuti, beneficiano di una signorile presentazione.

Testo e immagini –complementariamente– attivano un fascinoso tessuto fatto di comunicazione

storico–estetica, di cromatismo visivo e di integrazione arricchente, collocata in riquadri a sfondo

colorato –che ospitano alcuni testi documentari– o affidata alle pagine finali come

silloge di espliciti riferimenti archivistici e bibliografici (pp. 109–111) che fanno seguito

alle 153 note testuali (pp. 102–107).

Queste strategie sono a servizio di una esposizione –metodologicamente pregevole– capace

di mediare tra esigenze di segno diverso. Infatti la doverosa preoccupazione scientifica è

presente quasi tra le quinte ad evitare il rischio di puntualizzazioni aride; nel contempo la

volontà di offrire un dettato accessibile ad un pubblico il più vasto possibile

trova una attuazione seria, senza cadute in favolismi e fumettismi.

La narrazione –dopo breve inquadratura storica del contesto territoriale– prosegue per ‘stazioni’

lungo un percorso quasi millenario, entro il quale si pone l’origine, si coglie la complessa stratificazione,

si individua la crescita e vengono delineati gli sviluppi –fino ad oggi– di quel complesso edilizio

sacro, duplice ed unitario, che costituisce (ancor più che tema di memoria) il cuore pulsante di tante

esperienze e vicende della comunità. I fatti non sono meramente riferiti ma di essi, nella misura del

possibile, è data ragione e sono supportati da utili elementi contestuali.

È forte e imprevedibile la suggestione offerta dalle circostanziate notizie circa tale processo di crescita;

ed è segno di una attenzione amorosa –viva fino ad oggi– per quel complesso edilizio sacro.

Esso, quale oggi si presenta, è ormai strutturalmente duplice, eppure è spiritualmente unitario,

nel senso che costituisce il cuore pulsante di una comunità.

Spicca dall’alto come emblema ed è testimone di una catena di esperienze e di vicende che hanno

delineato una identità.

Pagina dopo pagina il suggestivo apparato fotografico (foto a tutto campo e di dettaglio) contribuisce a rendere l’atto di lettura una esperienza di portata ‘familiare’. Il lettore, pur a distanza, gentilmente si sente ospitato in quel paesaggio di colori, di voci, di silenzi; prova la sensazione gradevole di essere condotto per mano lungo un insospettato percorso di eventi storici evocatori di nomi e in luoghi abitati da tanti volti.

Assai interessante è l’analisi delle raffigurazioni artistiche o artigianali (dai lacerti delle pareti

fino al grande affresco absidale dell’Oratorio, dall’immagine della Madonnina a quella

degli altri santi, da elementi ornamentali ad altri di arredo).

L’esposizione dedicata alle immagini è più di natura mistagogica che estetica:

giustamente i significanti sono letti soprattutto in funzione dei significati teologici, della confessione

di fede fatta dai padri, delle esperienze vive degli oranti, degli atteggiamenti dei devoti.

La personale lettura effettuata con atteggiamento partecipato e nel contempo con attenzione critica mi permette

di formulare una piccola osservazione.

Avrei amato –il desiderio è affiorato spontaneamente– una specifica evidenziazione iconografica

del tondo valorsiano dell’Agnello mistico, il quale –pur presentandosi di dimensioni

ridotte– ha una importanza ‘strategica’ nel programma figurativo dell’abside

dell’Oratorio, come ben rileva il commento testuale.

Infine, per rifarmi ai testi iscritti su delicato sfondo grigio –con vari elementi di documentazione

archivistica– dirò che ho assai gradito il riquadro di pagina 25, che tratta delle campane,

presentate anche in due foto (pp. 78–79).

Quei bronzi sono protagonisti primari del ‘panorama sonoro’ dei sacri recinti.

Lassù richiamano l’attenzione dello spirito, anche quando il cammino in ‘salita’

non è possibile. E sono sicuro dell’amore dei cittadini di Tovo per quel suono che li

raggiunge e li avvolge.

Così anche le mie poche parole siano–come un suono gradito– voce di riconoscimento per gli autori/promotori ed insieme indirizzo augurale alla cittadinanza tutta e a chi variamente la presiede, per altre future iniziative.

Felice Rainoldi