Sopravvivenze

|

immagini di Gianpiero Mazzoni testi di Giulio Spini [s.i.t.], 1985 |

|

Scatulìn piandìn piandòor, quèl che resta l’è’n bèl tesòor. Anche per chi conoscesse a fondo i dialetti della Valtellina, in particolare quello di Rogolo – un paese di poche centinaia di anime vicino all’ingresso occidentale della valle dell’Adda – le paroline ritmiche "piandìn piandòor" suonerebbero ricche di mistero. Infatti si tratta proprio di due espressioni senza un significato vero e proprio. Eppure questa specie di filastrocca (Scatulìn piandìn piandòor, quèl che resta l’è’n bèl tesòor) rappresenta la musica che, negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo appena concluso, i ragazzini di quel paese hanno ascoltato e gridato quasi tutti i giorni, per più volte al giorno. Era la conta preferita, assolutamente necessaria ad esempio quando si giocava a cicaröla (nascondino), dimenticando le ore che volavano via veloci. Veloci le ore, velocissimi i ragazzi che, dopo la conta, volavano a nascondersi lungo un percorso prestabilito. Si sceglieva, di solito, el gir del memèe, un itinerario che correva lungo una specie di trapezio irregolare. Comprendeva un pezzo di via Roma, tutta la via Fallati e un tratto di via alla Stazione. E il punto da toccare, per risultare vincitori nel gioco, era una porta, a fianco della vecchia pesa pubblica.

Quanti ricordi! Come per magia, in mezzo a loro appare sempre lo Scatulìn, piandìn piandòor…. Una conta che risuona cristallina nella colonna sonora della mia infanzia. Una musica carsica, che appare e che scompare, ma che non ti abbandona per tutta la vita. Se ciò sembrasse un’esagerazione, pensiamo anche solo per un istante a quel sapore delicato (una madeleine, un pasticcino addentato dopo essere stato immerso in un infuso di tiglio) che ha avuto il potere di scatenare, come un fiume in piena, un’ondata di ricordi. Memorie dominate dalla magia creativa di Marcel Proust, uno dei massimi scrittori del Novecento. Un episodio capitale, quello della madeleine, che troviamo alla fine della prima parte di Combray, all’interno di Dalla parte di Swann, primo volume della monumentale Alla ricerca del tempo perduto (suggerisco la versione di Giovanni Raboni, edizione Meridiani Mondadori del 1983). Certo, di Proust ce n’è uno solo. Ma il meccanismo che fa emergere i ricordi, può presentare una certa somiglianza. Non si tratta più, questa volta, di un sapore. E’, invece, un suono, una serie di parole rimate. Le senti e, all’improvviso, ti compaiono a frotte davanti. Sono i ricordi di un’infanzia trascorsa, quasi cinquant’anni fa, in un paese contadino, ritmata dai lavori dei campi.

C’era una volta … , verrebbe da dire. Allora il tempo era ancora scandito, stagione dopo stagione, dagli avvenimenti che ruotavano attorno al mondo contadino: la semina, la fienagione, la vendemmia, la festa crudele dell’uccisione del maiale a dicembre. Le rogazioni, poi: una lunga processione – tutti vi partecipavano – che si snodava attraverso i campi e saliva in montagna, ai casìn o fino al castello. Si partiva al mattino presto cantando, naturalmente in latino, le litanie dei santi e le drammatiche invocazioni "a peste, fame et bello, libera nos Domine!". E i salotti pubblici aperti a tutti, dove si discuteva, si litigava, si facevano pettegolezzi (quello che oggi chiamano gossip). Il salotto per gli uomini era l’osteria o, nei giorni di festa, la piazza della chiesa dopo le funzioni (la mèsa granda). L’altro, strettamente riservato alle donne, era il lavatoio. E le mucche, con la loro costante presenza. All’abbeverata più volte al giorno, quando le strade, tutte con la loro brava grìscia (pavimentazione delle strade con ciottoli levigati di torrente), risuonavano di campanacci e di muggiti e di qualche sacranùn dei contadini che le accompagnavano. E i ragazzi che, dopo la scuola, sempre numerosi si trovavano a giocare al sas. Anche qui bastavano delle pietre e ci si divertiva per ore.

Improvvisamente, siamo sullo scorcio degli anni Sessanta, tutto cambia e molto scompare.

Il paese si trasforma. Quasi senza far rumore se ne vanno le mucche. Lentamente scompaiono i salotti pubblici. La televisione, poi, dà il colpo di grazia anche ai giochi collettivi dei ragazzi (addio cicaröla, addio giügà al sas). E, sempre piano piano ma senza possibilità di ritorno, scompaiono alcuni riti religiosi che si pensavano eterni. Infatti, a un certo punto spariscono le rogazioni. E oggi chi se le ricorda più?

Se ne stavano andando, e per sempre, i riti di un mondo contadino, ormai avviato inconsapevolmente al tramonto. Un insieme di gesti che scandivano immutabili da secoli le varie stagioni dell’anno, i vari momenti della vita. Oggi restano dei ricordi, talvolta tinti di rosa dalla nostalgia. Ricordi che, ad ogni anno che passa, si scolorano sempre di più e che potranno sopravvivere, nell’ipotesi migliore, fino a quando quelli della mia generazione (i cinquanta/sessantenni che hanno vissuto quelle esperienze) resteranno in vita e manterranno una buona memoria. Poi anche Rogolo, insieme a tanti altri paesini, avrà perso per sempre, e irrimediabilmente, un’altra fetta della sua storia.

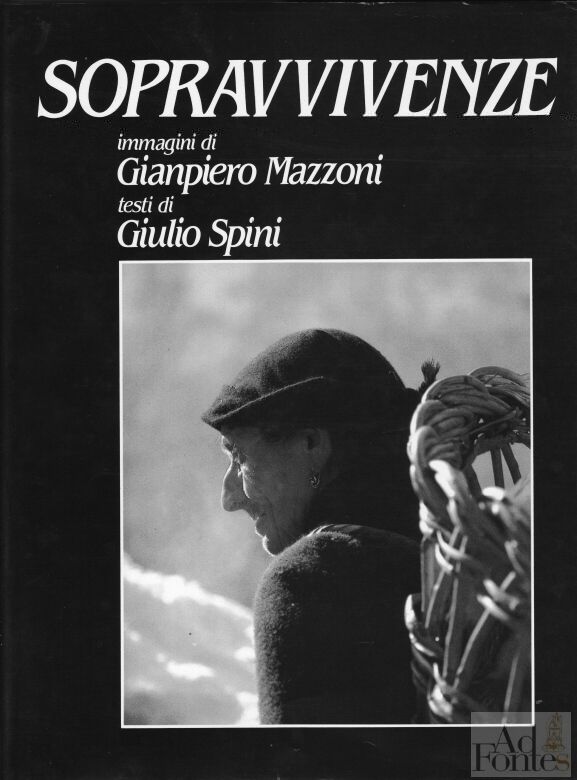

Invece, fra cento e cento anni, gli abitanti di Albaredo, un piccolo paese che vent’anni fa aveva lo stesso numero di abitanti di Rogolo, si ritroveranno ancor nitide e chiare le immagini di quella cultura contadina che ha scandito il ritmo lento e immutabile delle giornate dei loro antenati. In un futuro lontano avranno a disposizione non una semplice narrazione di gesti, di riti e di attività, ma potranno rievocare la vita quotidiana di un tempo, con i suoi modi di pensare e di vivere, cogliendone la sostanza attraverso uno specchio sovente più efficace della parola. Sono ottanta immagini fotografiche in bianco e nero, quasi tutte a piena pagina, raccolte in un libro bellissimo, uscito ventidue anni fa, nel febbraio del 1985. La tipografia era la Mevio Washington di Sondrio, mentre Lodovico Mottarella ne aveva curato l’impaginazione e la copertina. Proprio con questo primo volume fotografico, Gianpiero Mazzoni – fotografo e studioso della cultura alpina, originario di Albaredo – iniziava un percorso nel mondo contadino, tracciato attraverso istantanee fotografiche (arriveranno poi altre pubblicazioni. Ne segnalo alcune: Donne di montagna nel 2001 e Pastori nelle valli del Bitto nel 2004. Quest’anno, infine, ha curato le fotografie di un notevole volume di Cirillo Ruffoni sulla storia di Rasura).

Intanto sono andato a rileggermi alcune riflessioni che avevo utilizzato tempo fa per recensire, su un periodico a stretta diffusione locale, un altro libro fotografico di Gianpiero Mazzoni; si trattava di Pastori nelle valli del Bitto. Ho trovato frasi e considerazioni talmente calzanti che mi hanno tolto ogni dubbio sulla liceità del loro riutilizzo, soprattutto per un articolo on line. Quando sfoglio Sopravvivenze mi sembra di consultare un libro di poesie. Non scritte, naturalmente, con la penna, ma catturate con una macchina fotografica. Mazzoni riprende il "suo" mondo con scienza e amore. Con amore perché le fotografie denotano un’adesione profonda ai valori del mondo ritratto. Con scienza, perché, nello stesso tempo, è ben consapevole di fornire una testimonianza "storica". Sa di fornire documenti di una cultura, di un modo di vivere che molto presto cambierà radicalmente. Il mondo tecnologico nel quale siamo immersi è come uno schiacciasassi che non trascura nessun angolo della nostra vita. Ne migliora le condizioni (il freddo, il dolore fisico, la fatica non sono più quelli di alcuni decenni or sono), ma ne modifica – cancellandone anche le tracce – ritmi e riti che, soprattutto nel mondo contadino, restavano immutati da secoli.

Questo libro è tanto più prezioso in quanto permette a un piccolo rettangolo di vita di lasciare, invece, una traccia profonda nel tempo. E’ un libro bello, con tante foto indimenticabili. E’ un libro che suscita emozioni. Di regola non ci si diverte e non si ride nelle fotografie di Gianpiero Mazzoni. C’è la fatica, c’è la solitudine. Il filo conduttore, l’accordo che risuona dalla prima all’ultima pagina, sottolinea un concetto chiaro: "è una vita dura". Una vita che noi osserviamo affascinati, ma che difficilmente – mi verrebbe voglia di dire mai – saremmo oggi disposti a condividere, almeno in questo modo. Io credo che se un fotografo avesse immortalato le stesse scene, gli stessi soggetti nel 1907, cent’anni fa, pochissime sarebbero state le immagini diverse.

Sfogliando Sopravvivenze con la necessaria attenzione, si scoprono subito le preferenze dell’autore. Ad esempio, il numero maggiore di immagini, ben tredici, riguardano la donna in montagna e altre tredici sono dedicate al lavoro. Si rincorrono, poi, una serie di capitoli, che mi permetto di elencare seguendo il numero di fotografie che contengono: gli anziani e gli ambienti, l’infanzia, i giovani, l’alpeggio, le cose, le tradizioni religiose. Ma, in questi, la differenza di attenzione non è poi così marcata, se si va dalle nove foto del primo alle cinque dell’ultimo. Protagonista rimane sempre l’uomo. Sono soltanto quattordici le immagini dove non compare.

Sopravvivenze è paragonabile a un’eccezionale istantanea del mondo valtellinese. Un microcosmo ricco di una vita che affonda le proprie radici nella notte dei tempi, segnata da tradizioni che troviamo dappertutto, con poche variazioni, nella cultura contadina della zona alpina. Immagini che non richiedono particolari spiegazioni. Sono d’accordo con quanto scrive Giulio Spini nella presentazione: "Ogni foto ha già in sé la propria didascalia". Cogliendo l’occasione, scelgo le due fotografie che più mi hanno colpito. La prima (la numero 3 della sezione "Lavoro") presenta un uomo che, visto di spalle, sale lento con il rastrello in mano lungo una via segnata dalla grìscia, mentre la sua lunga ombra e quella del suo campàc’ (una grande gerla), stracarico di foglie secche, si stagliano imponenti nella metà inferiore della fotografia. Come non pensare al nònu Marc o al pà Èture, a questo gesto che loro stessi hanno compiuto – non meno carichi – migliaia di volte nella loro vita. E nello stesso momento come non rievocare l’importanza che davamo, in un tempo non lontano, a tutto quello che la natura offriva. Anche le foglie secche, utili in particolare nelle stalle. Oggi, è sufficiente fare una breve passeggiata per scoprire non soltanto che le foglie secche restano per la maggior parte in abbandono, ma che anche l’erba di molti prati non viene più segata, e perfino le castagne restano talvolta del tutto trascurate dai nipoti di coloro che avrebbero considerato questo abbandono un sacrilegio. La seconda fotografia – e continuerei a presentarne se non temessi di annoiare i miei pazienti lettori (mi si perdoni questa spudorata captatio benevolentiae) – è la numero 1 della sezione "La donna in montagna". Raffigura un’anziana contadina, anche lei con un campàc’ colmo di foglie secche, che cerca di sorridere davanti alla macchina fotografica. Una figura statuaria, con semplici abiti quotidiani da lavoro, i capelli raccolti senza pretese, un volto abituato alla fatica tanto che riesce perfino a sorriderne. Emerge comunque una certa femminilità, con quell’orecchino in gran risalto. Non vorrei sbagliarmi, ma credo proprio che questa donna sia la stessa fotografata due pagine dopo. E lo deduco anche dagli orecchini, unico vezzo femminile in un mondo dove il lavoro sembra essere la sola costante inevitabile. Anche qui, l’ammirazione per la bravura del fotografo si accompagna ai ricordi evocati da quest’immagine. La nòna Agnées, la zia Ròsa, la zia Giàna, tutte le contadine che ogni giorno percorrevano le vie del paese. Era difficile vederle senza carichi da portare. Ma la narrazione di un’immagine può servire al più a suscitare curiosità nel lettore. Le fotografie di Sopravvivenze vanno centellinate con dosata lentezza. Solo così questo piccolo mondo antico riesce a prender nuova vita.

Ma questo è anche un libro da leggere. Gianpiero Mazzoni ha voluto accogliere nella sua raccolta dieci interventi di Giulio Spini, uno tra i pochi grandi intellettuali valtellinesi del XX secolo. Nato nel 1921, originario della Val Tartano, Giulio Spini è stato un uomo politico e un uomo di scuola. Profondo studioso della cultura locale, ha lasciato numerosi articoli e saggi, scritti sempre in uno stile esemplare per chiarezza ed eleganza, oltre ad alcuni libri importanti (basti citare, per ora, il terzo volume della Storia della Valtellina e della Valchiavenna – quello che spazia dal periodo napoleonico alla creazione del Regno d’Italia nel 1861 –, pubblicato nel 1973 da Bissoni a Sondrio. I primi due erano di Ettore Mazzali). Già nella presentazione lo Spini si pone e formula anche a noi la domanda fondamentale:"Ha un domani la vita collettiva in montagna o essa dispone solo di un presente, che resiste giorno per giorno, fin che può, immerso nei ricordi?".

Bastano anche soltanto alcune citazioni dall’introduzione alla sezione "Gli anziani" per scoprire che Giulio Spini è un profondo maestro di pensiero, e che la sua scrittura cristallina riesce a far comprendere in pochi tratti quello che, talvolta, viene diluito in centinaia di pagine sovente indigeste e ricche di fumo nei saggi di sociologi e antropologi. "La montagna offre l’ambiente fisico e umano in cui negli anni della "terza età" le persone possono sentirsi ancora radicate con tutta la loro dignità, il loro passato e il loro presente. La lavorazione della terra vi dispone di compiti e mansioni che si adattano bene al graduale declino delle forze. Nessuno è costretto a cadere bruscamente nell’ozio. La vita degli anziani continua, quindi, a scorrere in comunanza di tempo, di lavoro, di interessi con i più giovani, con i ragazzi, con i bambini. Essi, gli anziani, sono la memoria vivente della montagna, in un’epoca di facili dimenticanze. Alle volte vien da chiedersi se non ne siano anche gli ultimi custodi. Certo, là dove il diradamento della gente ha lasciato troppi vuoti, i disagi e la solitudine possono fare la loro triste compagnia". Lo Spini lo ripete spesso, quasi il ritornello di un’antica ballata medioevale:"Fino a quando?". Fino a quando resterà questo mondo fatto di cose semplici e di vita dura?

Dopo più di vent’anni, noi possiamo abbozzare una risposta. E, osservando gli attimi di vita fissati per sempre dalle stupende fotografie di Gianpiero Mazzoni, non ci servono inchieste o sondaggi. Quel mondo è proprio scomparso. Le rane che gracidavano numerose nei fossi (e potevano diventare cibo delizioso per il palato di chi amava il pancotto), "quegli" odori del fieno e della stalla, il caldo sapore del latte appena munto, l’intercalare dei vecchi del paese (deligràzi), i semplici giochi che riempivano le giornate, i sentieri conosciuti palmo a palmo (che oggi, con tristezza, scopriamo cancellati).

Certo, restano i ricordi. I ricordi sono l’unico paradiso dal quale nessuno può allontanarci, come diceva Jean Paul, uno scrittore tedesco vissuto più di duecento anni fa. Ma, ricordare, rievocare il passato, ha ancora un senso? La risposta non può essere che un sì, netto. L’alternativa è quella di una comunità senza memoria, di un paese che non custodisce con amore e rispetto le sue tradizioni. In questo caso questo paese è destinato a morire. Ecco perché resta fondamentale ricordare. Se non si conosce il proprio passato, si rischia di non riuscire a capire bene il proprio presente. E tocca a noi – quelli della generazione del grande cambiamento – insegnare, lasciare dei segni per i nostri ragazzi, per i nostri giovani affinché negli anni futuri non perdano il ricordo della vita del loro paese, la vita di coloro che li hanno preceduti: gli antenati, i bisnonni, i nonni. Solo in questo modo potranno accorgersi, diventando adulti, diventando maturi, piano piano – la vita non offre mai scorciatoie – di far parte di una comunità e di custodire anche loro tanti ricordi e tante memorie. Che sono quei segni che rendono unico, e insostituibile, il luogo dove viviamo. Le tradizioni, ricordate, studiate e ripresentate, restano le radici vitali di ogni paese. Nessuno le può confondere con quegli spettacolini grotteschi dove si ammirano improbabili dame e cavalieri dei secoli andati oppure dove compaiono dei guerrieri celti che ostentano in modo penoso costumi e armi "d’epoca". I buoni libri servono anche ad affogare nel ridicolo le baggianate.

Per concludere, il libro fotografico di Gianpiero Mazzoni, Sopravvivenze, incorniciato dai testi fondamentali – soffusi, qua e là, da una leggera malinconia – di Giulio Spini, rappresenta una testimonianza importante, che va ben al di là dei luoghi descritti. Rientra, quindi, senza ombra di dubbio, tra i quindici testi da collocare sullo scaffale della nostra biblioteca personale, là dove abbiamo riservato uno spazio – importante – alle opere che riguardano la cultura di casa nostra.

Renzo Fallati